Günther

Thiersch

09. Juni 1914 - 17. Oktober 1986

Günther Ott

Kunsthistoriker

Autor

Direktor des Aussenreferats der Kölner Museen

Dozent für Kunstgeschichte an der Fachhochschule Köln

Förderer ostdeutscher Künstler

Einführung zur Ausstellung am 30. April 1987 in der BAUKUNST Galerie, Köln

Kunst und Technik

"Wie stark in meinem Unterbewusstsein die einzige reale Konfrontation mit der Technik, nämlich während meiner Seefahrtzeit, nachwirkt, merke ich selbst und der mit meiner Vergangenheit vertraute Betrachter meiner Arbeiten oft sehr eindringlich. \/erbundeisen, Rohre, Ketten, metallene Platten, Handräder und Räderwerke, Hebel und Kolben, Tücher wie killende Segel und schmutzige Kittel, über Tafeln gehängt, sind die Attribute der Seeschifffahrt, und die geplatteten Stahlwände, die die engen Räume begrenzen, werden in den verstellten Horizonten meiner technischen Kompositionen zu formalem und sinngehaltlichem Eigenleben erweckt."

Mit diesen Hinweisen bahnt Günther Thiersch zu seinem malerischen und grafischen Werk, das unter den Klassikern der Moderne eine Sonderstellung einnimmt, dem Betrachter zunächst in thematischer Hinsicht einen Weg. Seine Bildelemente, hier Bestandteile einer komplexen technischen Welt, sind allerdings mehr als additive Motive.

Als ich diesen Maler, Grafiker, Plastiker und Objektemacher vor einigen Jahren bat, mit zwei Dutzend Künstlern an der thematischen Wanderausstellung des Bundeswirtschaftsministeriums und des Verbandes Beratender Ingenieure "Kunst und Technik - heute” teilzunehmen und mit Blick ouf sein Oevre einige Zeilen für den Ausstellungskatalog zu schreiben, schickte er mir folgenden Text zum Abdruck:

'Der technische Fortschritt mit seinen zwei Gesichtern - dem einen, das Lachen macht, dem andern, das das Fürchten lehrt -, stellt für mich eine der wesentlichsten ästhetischen und sinngehaltlichen Herausforderungen unserer Zeit dar. Da ich allein aus der Phantasie arbeite, kann ich über die erdachten Bildgegenstände als formale Bausteine nach Wunsch und Notwendigkeit verfügen und gewinne so die Freiheit, mich nicht von der Technik in ihrer realen Funktion abhängig machen zu müssen, sondern - im Cézannschen Sinne - parallel zur Natur, hier also zur sichtbaren technischen Realität, gestalten zu können.'

Zu jener "Weltanschauung” kommt also die Kunstauffassung des Günther Thiersch, der übrigens mehrere Bücher über Kunst und Ästhetik veröffentlicht hat:

Der Maler gab der Gestaltung (Form, Farbe, Komposition etc.) stets den \/orrang. Daher auch seine Bekenntnis, er sei ein romantischer ,,Forma|ist". Da jedoch Formalismus unter Umständen zu negativen Deutungen An|ass geben könnte, war ihm auch ,romantischer Konstruktivismus” recht, wenn man sein Werk etikettieren wolle, was keineswegs sein müsse.

Thiersch formte Schrauben, Schalter, Rohre, Messuhren u. a. scheinplastisch, körperhaft aus Licht und Schatten, stellt sie als Würfel, Kugel, Zylinder, Kegel vor Flächen in einen nicht all zu tiefen aperspektivischen Raum; Ketten und Kabel liefern lineare Gestaltungselemente. Zweifellos ist manchen Maschinenteilen die Vergänglichkeit abzulesen, und man wird an Vanitas-Stillleben alter Meister erinnert, wenn sich die strenge Geometrie technischer Bereiche vor einer abbröckelnden, geborstenen Mauer abspielt. Aber alles bleibt harmonisch, bar jeder provozierenden Tendenz, so dass man dem Künstler seine Liebe zum Formalen glaubt; seine Liebe zum Wie, zur Ästhetik. Mancher Betrachter hat schon mal versucht, in Thierschs Gemälde allzuviel Hintergründiges hineinzugeheimnissen. Zu Recht warnte Dr. Paul Zubek daher vor Fehlinterpretationen der Werke, d. h. sie "in psychologischer Weise vordergründig als Dämonisierung, Mystifikation oder gar Glorifikation dieses Lebensbereiches" anzusehen, und er unterstrich, dass im Vordergrund dieser Gemälde, eindeutig der formale Aspekt der Technik stehe. Auch der Künstler selbst meinte, dass eine überfrachtete psychologische oder gar anekdotische Interpretation seinem Werke nicht gut täte. Die dargestellten industriellen Fertigteile in seinen Gemälden hätten keine Funktion, es sei denn als Bildelemente und bestenfalls als Symbolträger.

Als Junge begeisterte sich Günther Thiersch für die Schifffahrt, auch die Fächer Kunst und Germanistik übten eine Anziehungskraft auf den Gymnasiasten aus. Einen seiner Wünsche glaubte er, zunächst im Ingenieurstudium realisieren zu können; er schrieb sich an der Technischen Hochschule Danzig ein, verliess sie aber bald, um sich für den Dienst zur See anheuern zu lassen: er lernte den Schiffsbetrieb in der Praxis kennen - und Meere und ferne Länder. Bei Ausbruch des Krieges wurde er von der Kriegsmarine übernommen, sch|iess|ich rüstete er als Offizier, schwer verwundet, ab.

Brachte ihm seine langjährige Tätigkeit bei der Marine einen umfangreichen Vorrat an Motiven, die er bei seinem späteren Schaffen in ungewöhnlicher Weise verwertete, so erlernte er das künstlerische Handwerk noch 1966 bei Franz Radziwill (1895- 1983), dem von den nationalsozialistischen Machthabern von der Düsseldorfer Kunstakademie entfernten Professor und surrealistisch malenden Warner vor Kriegsvernichtung und Umweltvergiftung. Ihm verdankt Thiersch sein profundes altmeisterliches Können, weniger seinen Lehrern an der Hamburger Landeskunstschule (1946- 1950). Dort befreundete er sich mit seinen Kommilitonen Horst Janssen und Paul Wunderlich, die - nimmt man die Begriffe REAL und SUR wörtlich - ebenfalls der surrealistischen Richtung angehören. Dass jeder der genannten Maler sein eigenes Profil besitzt, sei nur am Rande erwähnt, wobei Thiersch wohl am stärksten dem schwer definierbaren Magischen Realismus zuzuordnen ist.

Seit Thierschs erstem Auftritt in der Öffentlichkeit - 1965 mit einer Einzelausstellung im Neuen Kunstzentrum Hamburg - hat sich sein Stil gewandelt, doch bereits die Gemälde der 60er Jahre, jene zauberhaften Bilder organischer, fliessender Formen, tragen Titel wie "Technische Komposition". In den jüngeren Arbeiten erscheinen die Körper verfestigter und sachlicher, die Komposition ist streng gebaut, so dass Dieter Opper von einem ,,Realismus klassischer Strenge” sprechen kann. Zu Stillleben der Neuen Sachlichkeit sind die Werke des Malers aus Pinneberg aus verschiedenen Gründen nie geworden.

Wer Günther Thierschs Biografie liest, wird nicht überrascht sein, dass dieser Künstler erst im Alter von 50 Jahren seine erste Ausstellung hatte. lm Rheinland konnte man sein Werk 1974 sehen, damals veranstaltete ihm der Bonner Kunstverein im Rheinischen Landesmuseum eine beachtliche Einzelausstellung, doch sind seither mehr als ein Dutzend Jahre vergangen und zahlreiche bedeutende Werke entstanden. In Köln ist sein Oeuvre so gut wie unbekannt. Eine Kostprobe seines Schaffens gab Thiersch in der thematischen Wanderausstellung "Kunst und Technik - heute“ (1985) in der Dresdner Bank. Damals deutete mir der als Mensch wie Maler vornehme und zurückhaltende Künstler an, wie sehr ihn eine Retrospektive in der Kunststadt Köln freuen würde. Mit der gegenwärtigen grössten Thiersch-Ausstellung in der Galerie Baukunst ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen. Doch der Künstler kann sie nicht mehr erleben: Er starb am 17. Oktober 1986. So wurde diese Ausstellung zu seiner Gedenkausstellung.

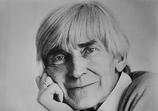

Zum Vergrößern des Bildes bitte in das Bild klicken.

Portrait Günther Thiersch, Bleistiftzeichnung, 5x 6 cm,

von Pedro Lima, Paris

1943